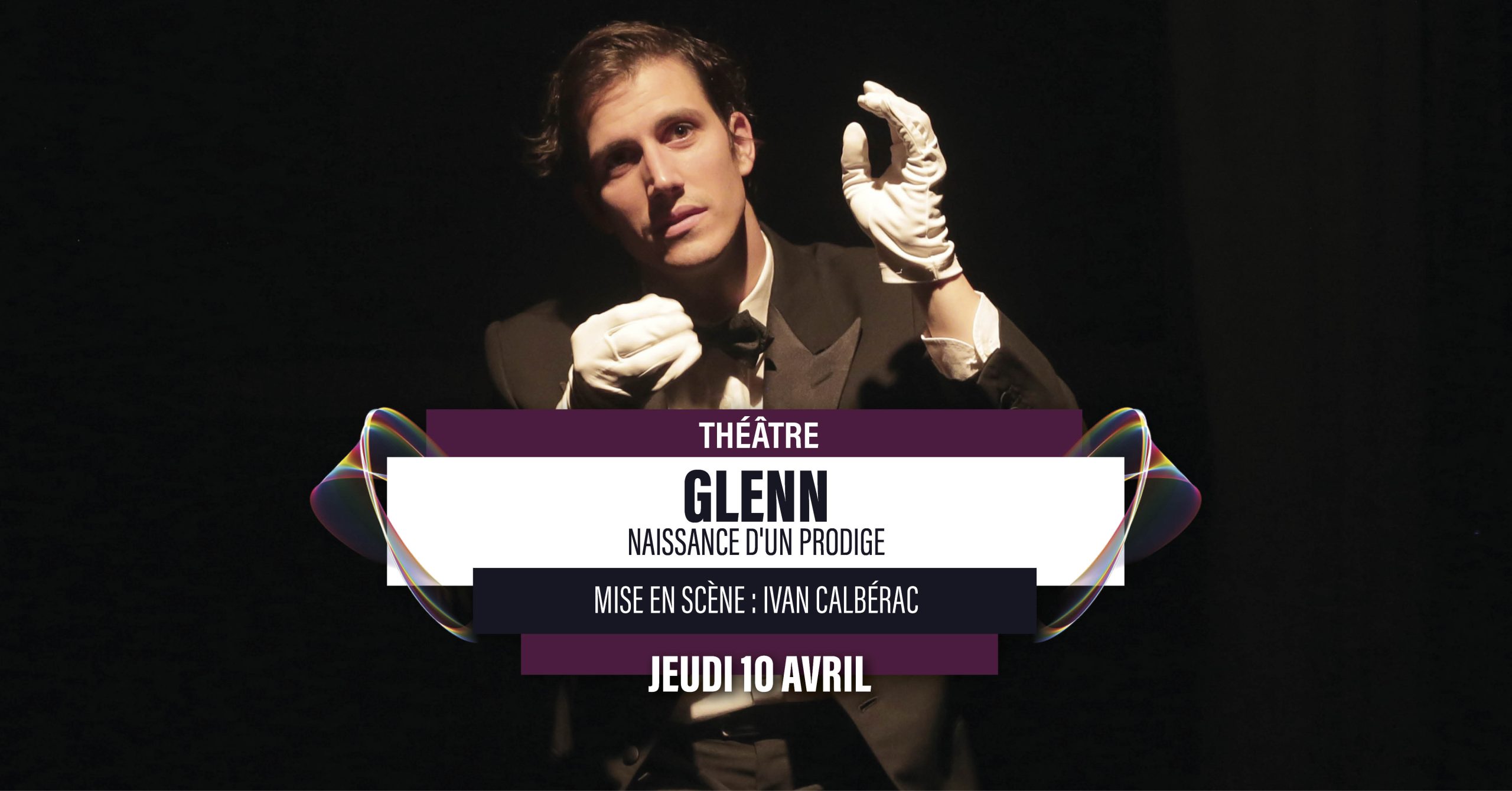

GLENN, NAISSANCE D’UN PRODIGE – MISE EN SCENE : IVAN CALBERAC

MISE EN SCENE : IVAN CALBERAC

Durée : 1h30

Texte et mise en scène : Ivan Calbérac

Avec : Josiane Stoleru ou Raphaëline Goupilleau ou Sylvie Blotnikas, Nicolas Avinée ou Thomas Gendronneau, Agnès Claverie ou Lison Pennec, Benoît Tachoires ou Michel Scotto di Carlo, Julien Rochefort, Stéphane Roux ou Stéphane Ronchewski.

Scénographie : Juliette Azzopardi, Jean-Benoît Thibaud

Lumières : Alban Sauvé

Costumes : Bérangère Roland

Vidéo : Nathalie Cabrol

Assistante à la mise en scène : Florence Mato

| GLENN GOULD |

Glenn Gould est un pianiste canadien né le 25 septembre 1932 à Toronto et mort le 4 octobre 1982 dans cette même ville. Il est considéré comme l’un des musiciens les plus brillants, singuliers et influents du XXe siècle. Réputé pour ses interprétations novatrices, en particulier de la musique de Johann Sebastian Bach, Gould a profondément marqué le monde de la musique classique, tant par son génie pianistique que par sa personnalité excentrique.

Issu d’un milieu cultivé, Glenn Gould montre très tôt des aptitudes musicales exceptionnelles. Il commence à jouer du piano à l’âge de trois ans, encouragé par sa mère, elle-même pianiste. Il entre au Conservatoire royal de musique de Toronto à seulement dix ans, où il étudie le piano avec Alberto Guerrero, qui influencera profondément sa technique et sa vision musicale.

Gould devient célèbre du jour au lendemain en 1955 grâce à son enregistrement des Variations Goldberg de Bach pour le label Columbia Records. L’interprétation, d’une clarté et d’une vivacité inouïes, bouleverse les standards de l’époque. Ce disque connaît un succès critique et commercial phénoménal, lançant la carrière internationale du jeune pianiste. Il entame alors une série de concerts prestigieux à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Europe et en URSS, où il est l’un des premiers musiciens occidentaux à se produire pendant la Guerre froide.

Mais Glenn Gould est aussi connu pour son rejet de la vie de concert. Hypersensible, perfectionniste à l’extrême, il se plaint du stress, des contraintes physiques et de l’inexactitude inhérente aux performances en public. En 1964, à seulement 31 ans, il prend la décision radicale de se retirer définitivement de la scène pour se consacrer exclusivement à l’enregistrement en studio. Il y voit un moyen de contrôle absolu sur l’œuvre musicale, qu’il considère comme une forme d’art à part entière.

Le studio devient pour Gould un laboratoire d’expérimentation artistique. Il y développe une approche très personnelle de l’interprétation musicale, parfois controversée, marquée par des tempos inhabituels, des articulations originales et une expressivité rigoureusement réfléchie. Outre Bach, son répertoire comprend des œuvres de Beethoven, Brahms, Mozart, Schönberg et même Richard Strauss, bien qu’il exprime parfois des critiques virulentes à l’encontre de certains compositeurs du répertoire romantique.

Parallèlement à son activité de pianiste, Glenn Gould se passionne pour la radio, la technologie et la philosophie de la communication. Il réalise plusieurs documentaires radiophoniques novateurs, qu’il appelle « contrepoints radiophoniques », véritables œuvres d’art sonore où se mêlent musique, voix et ambiances sonores. Il écrit également de nombreux essais dans lesquels il explore ses idées sur l’art, la solitude, la société moderne, et l’évolution de la musique à l’ère de la reproduction mécanique.

Gould était connu pour ses manies, qui ont contribué à entretenir sa légende : il jouait sur une chaise basse rafistolée par son père, portait toujours des gants, un manteau épais même en été, et chantonnait en jouant, au grand désespoir des ingénieurs du son. Sa santé fragile et son comportement souvent perçu comme excentrique alimentent de nombreuses spéculations, mais son intelligence et son intégrité artistique restent incontestables.

Il meurt prématurément le 4 octobre 1982, à l’âge de 50 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Son décès provoque une vive émotion dans le monde de la musique. Son second enregistrement des Variations Goldberg, réalisé peu avant sa mort en 1981, est souvent considéré comme son testament musical.

Aujourd’hui encore, Glenn Gould est une figure mythique de la musique classique. Son œuvre continue d’inspirer des générations de musiciens, d’intellectuels et d’amateurs. À travers son approche intellectuelle, sa maîtrise technique inégalée et son refus des conventions, il a redéfini le rôle de l’interprète et laissé une empreinte durable sur l’histoire de la musique.

| IVAN CALBERAC |

Ivan Calbérac est un auteur, scénariste, dramaturge et réalisateur français, né en 1970 à Grenoble. Artiste polyvalent, il s’est fait connaître pour son regard tendre, souvent drôle et toujours profondément humain sur les rapports familiaux, les différences sociales et les sentiments. Il travaille avec autant d’aisance dans les domaines du théâtre que du cinéma, et s’impose progressivement comme une figure importante de la scène culturelle française.

Après des études de lettres et de cinéma, Ivan Calbérac se forme au métier de scénariste et commence sa carrière dans l’écriture de courts-métrages et de scénarios pour la télévision. Il fait ses débuts dans le long-métrage avec « Irène » en 2002, une comédie romantique portée par Cécile de France, qui lui permet de se faire remarquer pour son ton doux-amer et son écriture sensible.

Il enchaîne ensuite avec des films comme « On va s’aimer » (2006) et « Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires) » (2009), dans lesquels il développe des thématiques qui lui sont chères : la complexité des liens familiaux, les maladresses de l’amour, et le besoin de trouver sa place dans le monde. Son cinéma, à la fois léger et profond, séduit un large public sans jamais tomber dans la facilité.

Le véritable tournant de sa carrière intervient avec l’adaptation au théâtre de son propre roman « L’Étudiant et Monsieur Henri », publié en 2012. La pièce rencontre un succès immédiat grâce à la finesse de son écriture, son humour et sa justesse émotionnelle. Il en réalise lui-même l’adaptation au cinéma en 2015, avec Claude Brasseur dans le rôle principal. Le film, salué par la critique et le public, conforte son statut d’auteur-réalisateur complet, capable de faire dialoguer le théâtre et le cinéma avec naturel.

Fort de ce succès, Ivan Calbérac continue à écrire pour la scène avec des pièces comme « Venise n’est pas en Italie », adaptée également en film en 2019. Cette œuvre, très autobiographique, raconte l’histoire d’un adolescent tiraillé entre son environnement familial fantasque et ses rêves de normalité. Une fois encore, il y mêle humour, tendresse et regard lucide sur les liens familiaux.

Son style se distingue par une grande bienveillance envers ses personnages, souvent imparfaits, touchants et confrontés à des choix simples mais profondément humains. Ivan Calbérac parvient à parler avec légèreté de sujets graves, à travers des dialogues ciselés et des situations de la vie quotidienne où chacun peut se reconnaître.

Outre ses activités d’auteur et de metteur en scène, il continue de défendre un théâtre populaire et exigeant, accessible sans être simpliste. Il travaille régulièrement avec les mêmes comédiens, qu’il dirige avec finesse, et reste très engagé dans l’écriture de ses textes, qu’il conçoit souvent pour être joués autant que lus.

Ivan Calbérac est aujourd’hui reconnu comme une voix singulière dans le paysage culturel français, à la croisée du théâtre, du cinéma et de la littérature. Son œuvre, à la fois pudique et universelle, continue de toucher un large public par sa sincérité, son humour discret et sa profonde humanité.